子どもの鏡文字は心配ない?原因から練習方法まで徹底解説

子どもが文字を書き始めると、成長の証として嬉しい気持ちになる一方で、気になることも出てきます。

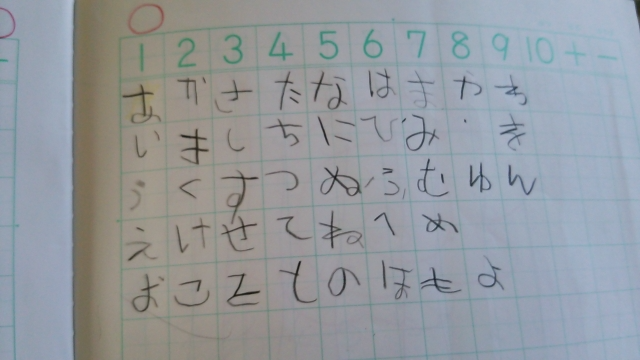

中でも、よく挙げられるのが「鏡文字」。

子どもの文字が鏡文字になっていると、書いていることを「すごいね」と褒めたほうがよいのか、その場で「間違っている」と注意していいのか、対応に困ってしまいますよね。

鏡文字は、基本的には過度に心配する必要はありません。

ですが、原因を理解して家庭でできる練習方法を取り入れることで、子どもがより自信を持って正しい文字を書けるようになります。

この記事では、子どもが鏡文字を書く原因や、家庭で取り組める練習方法、保護者が取るべき対応について解説します。

鏡文字の基礎知識

子どもが文字を書いていると、「あれ、反対向き?」と驚くことがあります。

これが「鏡文字」です。

最初に見つけたときは少し心配になりますが、実は多くの子どもに見られるごく普通の現象。

まずは、鏡文字とはどんなものなのか、どんな時期に表れやすいのか説明します。

鏡文字とは

鏡文字とは、子どもが文字を左右反対にしたり、鏡に映したように書いてしまう現象のことです。

例えば、「の」を逆回しに書いたり、「さ」が「ち」になったりすることがあります。

幼少期には、文字の形や向きを認識する力がまだ発達の途中にあるため、鏡文字が現れることは珍しいことではありません。

学校での読み書きの練習を積み重ねるうちに、少しずつ減っていきます。

鏡文字がよく見られる時期

鏡文字は、幼稚園の年長から小学校低学年、特に1年生によく見られます。

ひらがなや数字を覚え始めたばかりのこの頃は、文字の形や向きを正しく認識する力がまだ発達段階にあるためです。

多くの場合は、成長とともに自然と減っていきますが、低学年を過ぎても鏡文字が頻繁に見られる場合は、注意が必要になります。

まれに学習障害(ディスグラフィアやADHDなど)に関連していることもあるため、気になる場合は学校や専門機関に相談してみるとよいでしょう。

鏡文字が書かれる主な原因

なぜ、幼少期の子どもは鏡文字になってしまうのでしょうか?

主な要因を3つ紹介します。

“左右”の認識が難しい

子どもは「上下」や「前後」の区別は比較的早く理解できるのですが、「左右」についてはあいまいで、認識しづらいと言われています。

大人でもとっさに「右!」「左!」と指示されると間違えることがあるように、左右の判断は意外と難しいものです。

左右を区別できるようになるのは、おおよそ4歳頃といわれますが、成長のスピードによっては6歳くらいまで「どっちだっけ?」と迷うこともあります。

例えば小学校の低学年ぐらいまでのお子さんが、「お」や「犬」の点を逆に書いてしまう、みたいなケースを見たことはありませんか?これは左右の区別がまだついておらず、間違えてしまっていることが原因になります。

文字を文字として認識できない

子どもは、ひらがなやカタカナ、漢字を見ても、それをまだ文字として認識できません。

数字や図形と同じようにひとつの形として覚えているため、向きが反対になっていても違和感を感じることなく、そのまま書いてしまうのです。

これは成長途中ではよくあることで、文字を書き始めた子どもなら誰にでも起こり得ます。幼児期は右脳の働きが活発で、図形やイメージとして文字を覚えやすい時期でもあるため、「薔薇」などの難しい漢字をイメージと音で丸ごと覚えてしまう子もいるほどです。

利き手が決まっていない

幼少期はまだ利き手が安定しておらず、日によって右手で書いたり左手で書いたりする子もいます。

ひらがなや漢字は本来、右手で動かしやすいように形が作られているため、左手で書くと「つ」や「の」などが逆向きになりやすいのです。

そうして書かれた文字を「正しい形」と思い込み、定着してしまうケースもあります。

鏡文字を直すために

鏡文字を直すために大切なのは、「すぐに直さなきゃ」と焦るのではなく、子どもが楽しく文字を学べる環境を作ることです。

ここでは、鏡文字を直すために役立つ工夫や練習方法を紹介します。

まずは慌てて否定せず、見守ろう

鏡文字を見つけたときに「違うでしょ!」「やり直し!」と頭ごなしに注意するのは避けましょう。

強く否定されたり無理に直させられたりすると、子どもは、文字を書くこと自体を嫌いになってしまうことがあります。

大切なのは「逆に書いちゃったけど、がんばって書けたね」と努力の過程を認めてあげること。

鏡文字は成長していくにつれて自然と減っていくものなので、まずは“この時期ならではの文字”と受け止め、温かく見守ることが改善への近道になります。

50音表を活用して練習する

文字の学習を始めたら、子どもの目に入りやすい場所に「ひらがなの50音表」を貼っておくのがおすすめです。

日常的に目にすることで、文字の形や読み方を視覚的に覚えやすくなります。

また、親子で一緒に表を見ながら、似た文字を探して書き出し、「どこが違うかな?」と比べてみるのも効果的です。

遊び感覚で比較していくうちに、文字の特徴を捉え、鏡文字になっていることに気づくこともあります。

遊びながら左右を覚える

鏡文字になってしまう背景には、左右の認識がまだあいまいであることが関係しています。

そのため、まずは遊びの中で「右」と「左」を自然に意識できるようにしましょう。

「右手でタッチ!」と声をかけて右手を動かすなど、最初は「右」だけをしっかり覚えさせるのがコツです。

「右」を理解すれば、その反対が「左」だと自然に身についていきます。

慣れてきたら「旗揚げゲーム」のような遊びを取り入れると、楽しみながら左右を覚えることができます。

指でなぞる練習

文字の形を正しく覚えるには、まず「なぞる」練習が効果的です。

えんぴつで薄く下書きをして子どもになぞってもらったり、市販のドリルや無料プリントを活用して繰り返し練習させたりすると、自然と正しい形が身についていきます。

また、水で書いて消せる「あいうえおボード」やコピーしたドリルを何度もなぞるのもおすすめです。

頭で理解するのではなく、体で覚える方法だからこそ、確実に文字の形が定着しやすくなります。

親が取るべき適切な対応

親の関わり方は子どもの学び方や自信に大きく影響します。

ここでは、親が意識しておきたい対応のポイントを見ていきましょう。

鏡文字を厳しく注意しない

子どもが鏡文字を書いたときに、「違うでしょ」「ちゃんとしなさい」と強く注意してしまうと、子どもは字を書くこと自体に苦手意識を持ってしまうことがあります。

鏡文字は発達の途中で自然に表れる現象であり、決して「間違い」や「怠け」ではありません。

そのため、厳しく叱るのではなく「あっ!逆向いているかな~」と気づかせる程度でOKです。

否定ではなく改善のヒントを与えることで、子どもは安心して練習を続けられるようになります。

親子で一緒に書く練習をする

子どもはまだ左右の認識や書き順が不安定で、形を似せて書くのが精一杯です。

そのため、親子で一緒に書く練習をしてあげましょう。

おすすめなのは、親がゆっくりと文字を書く様子を見せてあげることです。

子どもは、大好きなお母さんやお父さんが隣に寄り添ってくれることが嬉しく、書いている文字を真似したいと思ったり、書いている文字を見て「そっか!こう書くんだ」と自分の文字との違いに気づいたりして、まるでスポンジが水を吸い込むように正しい文字をどんどん吸収していくでしょう。

大切なのは「正しい字を書かせなければ」という使命感よりも、「一緒に書くのを楽しもう」という気持ちです。

楽しく練習できるように工夫する

文字の練習を「やらされている」と感じると、子どもはすぐに飽きてしまいます。

楽しく文字を覚えるために大切なのは、遊びやゲームの中に自然に組み込むことです。

例えば、正しいひらがなカードと鏡文字のカードを用意して「どちらが正しいかな?」と仕分けをする、といったゲームを用意してみましょう。

郵便ポストの形をした箱に入れるなど工夫すると、より楽しんで取り組んでくれます。

このように、遊びながら文字に触れる機会を増やし、ポジティブな声かけを添えることで、子どもはもっと練習したいと思うようになります。

学びを「勉強」ではなく「楽しい遊び」とすることが、鏡文字を減らす一歩になります。

まとめ

子どもの鏡文字は、決して珍しいことではなく、成長の過程で多くの子に見られるものです。

まだ左右の感覚があいまいだったり、形として覚えていたりするために起こる現象で、時間が経てば自然に減っていきます。

大切なのは「間違ってる!」と厳しく指摘するのではなく、「ちょっと反対かな」と気づかせてあげること。

その上で、50音表を貼ったり、一緒に文字を書いたり、ゲーム感覚で練習したりと、日常の中で少しずつ正しい文字の形に触れる機会を増やしてあげましょう。

鏡文字も今だけの“文字に親しむ途中のステップ”。

焦らず見守りながら、親子で一緒に文字に向き合う時間を楽しんでみてくださいね。

関連するコラム

習い事を検索

-

- (428件)

-

-

-

-

-

-