習字を習うメリットは?始める時期と教室の選び方

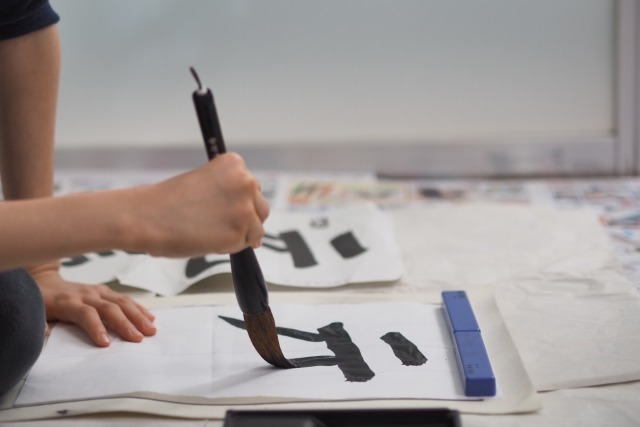

パソコンやスマートフォンなど、電子機器が発達した現代でも根強い人気を誇る習い事のひとつが「習字」。

習字は、字をきれいに書けるようになるだけでなく、集中力や姿勢・礼儀など、日常に役立つ力を育てられる習い事です。

この記事では、習字を習うメリットや始める時期、教室選びのポイントを紹介します。

お子さんの習い事選びで悩まれている方は、ぜひ参考にしてください。

習字を習うことで得られる5つの大きな効果

水泳やピアノ、英会話などさまざまある習い事の中でも、人気の高い「習字」。

習わせることでどんな効果を得られるのでしょう。

ここでは、習字を習う事で得られる効果を5つ紹介します。

きれいな文字が書けるようになる

習字を習う最大のメリットは、きれいな文字が書けるようになることです。

上下左右バランスのとれた文字の書き方を習うことで、ひとつひとつの文字がきれいに書けるようになります。

きれいな文字は大人でもあこがれる人が多く、子どもの頃習っておきたかった、と思う保護者の方もいるのではないでしょうか。

きれいな文字は、ノートや連絡帳などの普段の書きものだけでなく、将来社会に出てからも役立つ力です。

パソコンやスマートフォンが主流の時代でも、手書きの文字が必要になる場面は意外と多く、整った文字は「落ち着いている」「丁寧な人」といった好印象につながります。

集中力と忍耐力が身につく

習字は、一文字一文字丁寧に書くため、集中力が身につきます。

はじめは思い通りに書けないこともあり、何度も練習して上達していく過程で、忍耐力も育まれます。

小学校低学年のうちは長く座って作業することが難しい子も少なくありませんが、

少しずつ座っていられる時間は伸びていきます。

落ち着いて座れる時間が増えると、学校の授業にも集中できるようになり、成績UPにも期待ができるでしょう。

また、ここで身につく「集中する力」は、学生生活だけでなく、大人になってからも役立ちます。

仕事で書類を作成するときや、会議に参加するときなど、集中力が必要な場面はたくさんありますよね。

習字は、ただ字を書く技術を身につけるだけでなく、落ち着いて物事に向き合う力を育ててくれる習い事と言えます。

正しい姿勢と礼儀作法が身につく

美しい文字を書くためには、筆を正しく持ち、背筋を伸ばして机に向かうことが大切です。

猫背や前のめりな姿勢では、文字の形も崩れやすくなるため、自然と 「正しい姿勢を意識する習慣」が身につきます。

また、習字では礼儀作法も大事です。

始めと終わりの挨拶にはじまり、道具を丁寧に揃える、使い終わったらきちんと片付ける——こうした一つひとつの動作を通して、落ち着いて物事に向き合う力がつきます。

「先生に教えてもらうときはまっすぐ相手を見る」「道具を大切に扱う」などの習慣は、学校生活や日常の人との関わりにも役立つでしょう。

習字は、字をきれいに書く力だけでなく、日々の生活に通じる“基本的な所作”を育ててくれます。

昇級・昇段で自信と向上心が育まれる

習字には、作品の上達に応じて級や段といった「位」があります。

練習を重ねるほど「前より上手に書けた」「ひとつ上の級に上がった」といった形で成果が目に見えるので、自信につながりやすいのが魅力です。

また、自分の字を先生や周りに褒めてもらうことで、さらに自信を持てるようになるでしょう。

「もっと上手になりたい」「次はこの段を目指したい」という気持ちが生まれ、向上心の芽生えにも期待できます。

習字を始めるのに最適な時期はいつ?

多くの習字教室では、3歳頃からの受け入れが一般的です。

しかし、子どもの成長スピードや興味の向き方は人それぞれ異なるので、「3歳から始めるのがベスト」とは言い切れません。

大切なのは、その子が無理なく取り組めるタイミングで始めることです。

ここでは、年齢ごとの習字スタートの特徴とポイントを見ていきましょう。

小学校入学前:早いスタートで基礎を身につける

この時期に習字を始める最大のメリットは、文字のクセがつきにくいことです。

ひらがなを書き始める頃なので、正しい字の形や書き順といった文字の基礎を早い段階で身につけられます。

多くの教室では、まず鉛筆を使った硬筆練習や、墨を使わずに筆の動きを覚えられる「水書き」を取り入れています。

書くことを楽しいと感じられると、小学校入学後にノートに書くことがストレスになりません。

「入学前の準備」としても、良いタイミングと言えるでしょう。

小学校低学年:一般的で授業にも役立つ

小学校低学年は習字を始める子どもが最も多い時期で、学校での学習に直接役立てることができるのがメリットです。

ノートを書く機会が増える小学校低学年では、文字を丁寧に書く習慣が身についていると、授業のスピードについていきやすくなります。

また、毛筆を使った書写の授業が始まるのは小学3年生です。

あらかじめ筆や硯の扱いに慣れておくことで、学校での学習がスムーズになります。

さらに6〜8歳頃は、先生の話を理解しながらも自分のペースで練習できる力が育ち始める時期でもあるため上達のスピードも早いです。

毛筆の授業に備えたいという方は、小学生低学年から始めるとよいでしょう。

習い事としての習字の注意点

習字は、「子どもが飽きやすい」「意外と費用がかかる」という声を耳にすることがあります。

ここでは、習い始めてから後悔しないよう注意点を紹介します。

モチベーション維持が難しい

習字はスポーツや音楽と比べると、「親が習わせたいと思って始める」ことが多い習い事です。

子どもが興味を持ってくれれば良いのですが、興味を持てずに「親がやれというからなんとなく続けている」というケースも少なくありません。

これがモチベーション低下の原因になり、やる気がない子どもは上達もしにくくなります。

また、自我が強くなってくる高学年になると「行きたくない」と反発したり、黙って休んでしまうことも。

こういった理由から、モチベーションを高めるための“できた!” を感じられる工夫が大切です。

例えば、以下のような工夫をするのがおすすめです。

・書けた作品を家に飾る

・合格や昇級の小さな達成を一緒に喜ぶ

・友達と一緒に通う

日常の中で達成感を積み重ねられる環境づくりが、モチベーション維持のポイントとなります。

消耗品の購入で費用が掛かる

習字教室に通う際の月謝の相場は、週1回で3,000~5,000円程度と、ピアノや英会話教室など、他のメジャーな習い事と比べてもリーズナブルです。

はじめに揃えなければいけない道具もそれほど多くありません。

ですが、筆や墨、半紙などの消耗品は、継続して購入する必要があります。

教室によってはお手本代や検定料が別途かかる場合もあるため、月謝以外の費用も事前に確認しておくと安心ですよ。

習字・書道教室の選び方で押さえるべきポイント

子どもが楽しみながら長続きできるよう、習字教室を選ぶ際のポイントを紹介します。

体験レッスンの活用やサイトにある情報などを参考に、公開しないよう事前にチェックしておきましょう。

先生との相性と指導の分かりやすさ

先生と子どもの相性や指導の分かりやすさは、楽しく通うためには大事なポイントです。

子どもの目線に合わせて、説明やお手本が分かりやすいかどうかも確認しましょう。どんなに技術があっても、子どもが理解できなければ力は伸びにくいものです。

また、教室によって展示会への出品が必須なのかどうかも、事前に聞いておくと安心です。

厳しく指導して上達を促す先生もいれば、褒めてやる気を引き出す先生もいます。

指導のスタイルと子どもの性格が合っている教室なら、楽しみながら続けやすく、上達もしやすくなります。

稽古のスタイル(座卓・椅子、人数など)

教室によって稽古のスタイルはさまざまです。

教室によって、座卓で正座するスタイルか、机と椅子で書くスタイルかが異なります。

お子さんが落ち着いて取り組みやすい環境かどうかを見ておきましょう。

また、1回の稽古に参加する人数もポイントです。

人数が多いとにぎやかで楽しい反面、一人ひとりに目が届きにくいこともあります。

少人数制や個別に見てくれる時間がある教室なら、細かい部分まで丁寧に指導してもらいやすいでしょう。

家から近いかどうか

習字は毎週通う習い事のため、無理なく通える距離にある教室かどうかも重要なポイントです。

教室が家から遠いと送り迎えが負担になりやすく、続けにくくなってしまいます。

また、習字は筆や硯などの道具がかさばり、書いた作品の持ち帰りもあるため、家から近い方がよいでしょう。

まとめ

習字は、きれいな文字が書けるようになるだけでなく、集中力や礼儀、落ち着いて物事に向き合う姿勢など、仕事や日常生活に役立つ力を育ててくれる習い事です。

始める時期は、小学校入学前でも低学年からでも問題ありません。

お子さんが「書くことに興味を持ったタイミング」が、習字を始める良いきっかけになるでしょう。

また、教室選びでは、「先生との相性」、「稽古のスタイル」、「通いやすさ」の3つを見ると、続けやすくなります。

習字を習うことは、学校で役立つだけでなく、社会に出てからも役立ちます。

もし習い事選びに悩んでいるなら、習字を候補に入れてみてはいかがでしょうか。

関連するコラム

習い事を検索

-

- (428件)

-

-

-

-

-

-